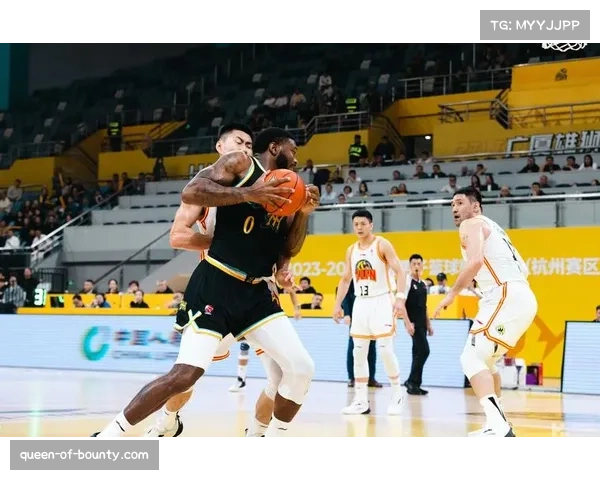

亚冠实战揭示中超体能差距 成都蓉城需加强训练对标日韩球队

在2023-2024赛季的亚冠联赛中,中超球队的整体表现再次引发了外界对于体能差距的热议。尤其是成都蓉城在对阵日韩球队时暴露出的不足,更加凸显出中国足球在体能储备、比赛节奏适应以及战术执行力等方面与日韩球队存在明显差距。日韩球队凭借顽强的跑动能力、持续的高压逼抢以及科学的体能分配,在90分钟内始终保持高强度,而中超球队则往往在下半场出现体能不足、节奏被动的问题。本文将以成都蓉城为案例,深入分析亚冠实战中揭示的中超体能差距,并提出如何通过加强训练来对标日韩球队的可行路径。文章将从四个方面展开论述:首先,分析亚冠赛场上体能差距的具体表现;其次,探讨成都蓉城在训练理念和方法上的不足;再次,总结日韩球队体能储备与科学训练体系的优势;最后,提出成都蓉城未来在训练提升和体能对标上的发展方向。通过这四个方面的分析,本文希望为中超球队尤其是成都蓉城在未来的亚冠征程中提供借鉴与启示,推动球队在激烈的国际赛场中缩小与日韩足球的差距。

1、亚冠赛场体能差距表现

亚冠联赛的竞争强度远高于中超联赛,成都蓉城在小组赛中面对日韩球队时,最明显的短板便是体能的不足。日韩球队可以从开场到终场保持高强度的逼抢与覆盖,而成都蓉城则往往在比赛进行到60分钟之后出现节奏下降,球员跑动减少,攻守两端都显得被动。

具体表现为,成都蓉城在对阵日韩球队时,前30分钟往往还能依靠组织与个人能力制造一些机会,但随着比赛深入,球队攻防两端的强度下降,导致中场拦截乏力、前锋得不到支援、防守回追不及时,从而被对手掌控局面。这种情况反复出现,直接暴露出中超球队体能储备和对抗强度不够。

pg赏金女王更为关键的是,体能不足不仅影响球员的跑动能力,还直接导致技战术执行出现偏差。疲劳状态下传球失误增多,防守盯人不紧密,甚至在关键时刻出现注意力不集中,致使成都蓉城在亚冠赛场难以与日韩球队抗衡。

2、成都蓉城训练方法不足

成都蓉城在中超联赛中表现不俗,但一旦面对日韩球队,训练方法上的不足便被放大。球队平时的训练侧重点依旧是传统的战术演练和短时对抗,缺乏持续性的高强度训练,导致球员在比赛中的体能适应能力不够。

此外,成都蓉城的训练周期安排也存在问题。与日韩球队严格的周期化体能训练相比,中超球队常常因赛程紧密或训练理念滞后而缺少科学规划。结果是球员的体能储备不足以支撑90分钟高强度的亚冠比赛,更难在加时赛甚至连续作战中保持竞争力。

训练方式单一也是一个关键问题。成都蓉城在训练中偏向于传统的跑圈、分组对抗,缺少现代足球强调的间歇性高强度训练(HIIT)、专项力量训练以及恢复性训练。结果就是球员的体能基础差,缺乏爆发力与耐力兼备的能力,这在对抗日韩球队时尤其明显。

3、日韩球队体能体系优势

日韩球队之所以能够在亚冠赛场表现稳定,根本原因在于他们长期坚持科学的体能训练体系。无论是职业球队还是青训阶段,日韩足球都注重球员基础体能的培养,确保球员具备充足的跑动能力与持久的耐力。

在训练方式上,日韩球队大量采用现代化的科学手段,包括利用GPS追踪球员跑动数据、采用个性化体能训练方案、结合营养学与恢复手段来提升整体水平。这使得他们在比赛中可以保持高频率的冲刺跑和持续的逼抢。

更重要的是,日韩球队将体能训练与战术理念深度结合。他们不仅要求球员跑动多,更强调“有质量的跑动”,确保每一次跑位、每一次对抗都能为战术服务。这种结合让日韩球队在比赛中能够保持整体阵型紧凑,攻防转换迅速,始终给对手巨大的压力。

4、成都蓉城提升发展方向

要想在亚冠赛场缩小差距,成都蓉城必须从根本上改变体能训练理念,逐步建立与日韩球队相对接近的科学训练体系。首先,应加强高强度间歇训练,提升球员在比赛中的爆发力与持续对抗能力,避免在比赛后半段被对手压制。

其次,成都蓉城需要完善体能训练周期,合理规划赛季准备期、赛季中与恢复期的训练安排,避免因过度疲劳导致伤病,同时确保球员在关键比赛时处于最佳状态。这需要引进先进的训练理念与专业的体能教练团队。

最后,成都蓉城还应将体能训练与技战术演练相结合,提升球员的整体作战能力。例如,在战术演练中加入高压逼抢与快速转换的场景训练,让球员在模拟实战中提升体能适应性。同时,利用数据化手段监控每位球员的训练效果和身体状态,从而实现更精准的提升。

总结:

通过亚冠赛场的实战检验,可以清晰地看到中超球队与日韩球队在体能方面的差距。成都蓉城虽然在中超赛场具备一定的竞争力,但在高强度的国际赛场上,体能不足成为制约球队发挥的关键因素。要想在未来的亚冠赛场立足,成都蓉城必须在训练方法、体能储备和科学管理上实现突破。

日韩球队的成功经验表明,科学的体能训练和严谨的职业态度是保持高水平竞技状态的根本。成都蓉城若能积极对标日韩球队,逐步建立系统化的体能训练体系,并将其与技战术相结合,必将缩小差距,提升在亚洲赛场上的竞争力。这不仅是成都蓉城的必修课,更是中超球队实现突破的重要方向。